国土交通省は、自動車整備業界を取り巻く環境変化に対応し、今後も全国で安全・安心な自動車利用を可能にすることを目的として、自動車整備の事業規制を見直す法令改正を行うことを2025年7月8日に発表。この見直しにより、進化する先進安全技術への対応と人材不足の課題解決を目指す。

自動車アフターマーケット事業者にとって、今回の規制緩和や要件変更は、事業運営に大きな影響を与える可能性がある。今回の見直しの主要7ポイントとその概要を解説する。

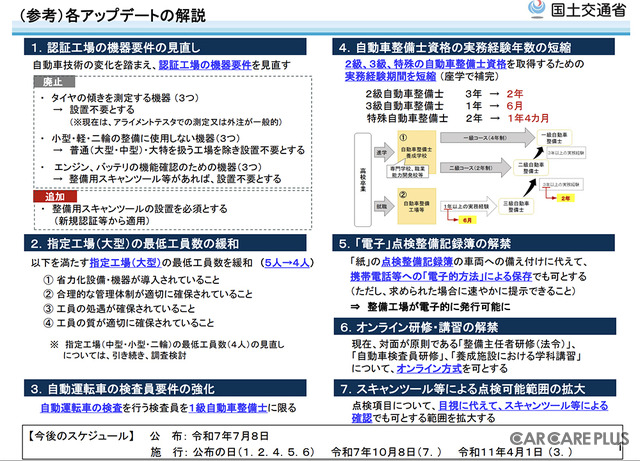

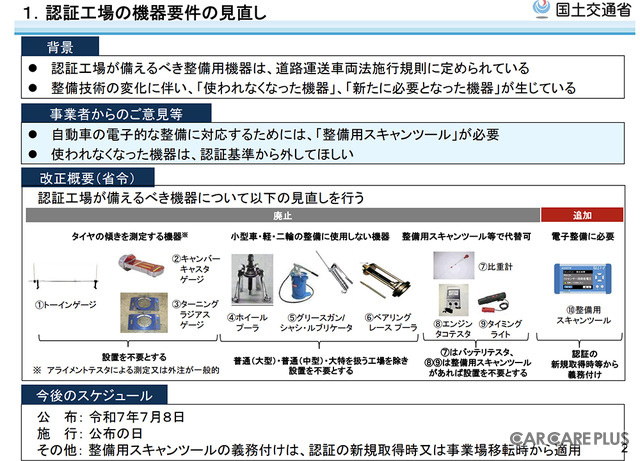

1. 認証工場の機器要件の見直し

認証工場が備えるべき作業機器について、一部のゲージ類が削除され、比重計はバッテリテスターで、エンジンタコテスターとタイミングライトは、整備用スキャンツールがあれば設置が不要となる。

新たな追加項目として、電子制御装置整備を行う事業場では整備用スキャンツールの導入が義務付けられる(大型特殊自動車または二輪の小型自動車を対象とする事業場を除く)。これまで特定整備事業認証の「分解整備のみ行うパターン」として分解整備を行っていた事業者は、認証の新規取得または事業場移転時から整備用スキャンツールの導入義務化が適用される。

2. 指定工場(大型)の最低工員数の緩和

大型車を取り扱う指定工場で、省力化機器の導入など一定の要件を満たす場合、最低工員数が従来の5人から4人に緩和される。人手不足に悩む事業者にとって、人員配置の柔軟性を高める緩和と言えるだろう。

3. 自動運転車の検査員要件の強化

自動運行装置を備える自動車の保安基準適合証明を行う自動車検査員には、現行要件に加え、一級自動車整備士の技能検定に合格していることが必須となる。これにより、高度な技術を要する自動運転車の検査体制が強化される。なお、施行は令和11年4月1日を予定。

4. 整備士資格の実務経験年数の短縮

自動車整備士技能検定の受験資格における“実務経験期間”が短縮される。二級自動車整備士は3年間から2年間に、三級自動車整備士は1年間から6カ月に、自動車タイヤ整備士等(特殊自動車整備士)は2年間から1年4カ月に短縮される。この短縮は、若手技術者の早期育成と業界への新規参入を促進する施策として行われる。

5. 「電子」点検整備記録簿の解禁

点検整備記録簿の備え付け・作成および特定整備記録簿の写しの交付について、書面による方法に代えて、スマートフォンやSDカード等の外部メディアに「電子的方法」での保存も可となる。ただし掲示を求められた場合には、速やかな提示が必要(整備工場が電子的に発行可能)。これにより、ペーパーレス化が進み、業務効率の向上が期待される。

6. オンライン研修・講習の解禁

現在、対面が原則となっている「整備主任者研修(法令)」 「自動車検査員研修」「養成施設における学科講習」 「電子制御装置整備の整備主任者等資格取得講習」などはオンラインでの実施が可能となる。これにより、事業者は従業員の研修機会を確保しやすくなり、地理的な制約も緩和される。なお実技講習は引き続き対面で実施。

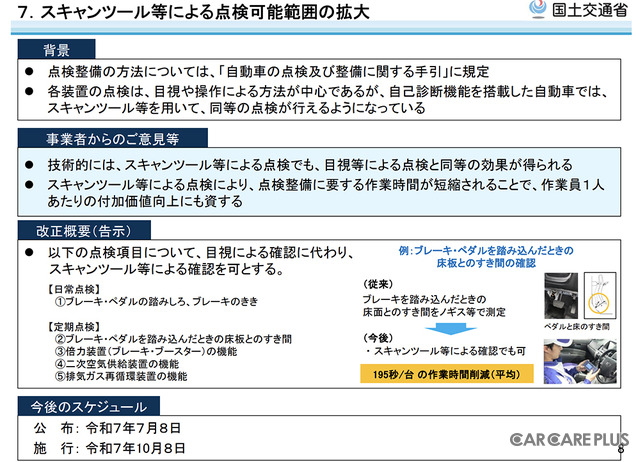

7. スキャンツール等による点検可能範囲の拡大

「自動車の点検及び整備に関する手引」に定められる点検項目の一部(ブレーキペダルの踏みしろ・きき、倍力装置の機能、一酸化炭素等発散防止装置の機能など)について、従来の目視等による直接確認に加え、スキャンツールを活用した確認方法も認めらる。これにより、最新の診断技術の活用を促し、より効率的かつ精密な点検が可能になる。この変更は令和7年10月8日に施行予定。

整備事業者への影響と今後

今回の規制アップデートは、自動車整備事業者の業務効率化や人材育成促進、先進技術への対応をスムーズに進めるために行われる。特に、スキャンツールの活用推進や電子記録簿の導入は、DXを加速させる契機となるだろう。自動車整備事業者は、今回の変更点を理解し、積極的に新しい技術や制度を取り入れることで競争力を高め、将来にわたって安全で安心な自動車社会の実現に向けた対応が求められる。

![神奈川県警本部長が謝罪、虚偽の速度違反2700件取り消し、反則金3500万円返還へ[新聞ウォッチ]](/imgs/p/h_qLlAraJVMaGW9nq6wZtJmorKdlpaSjoqGg/128930.jpg)

![高市首相、冒頭解散表明へ、4月廃止の自動車取得税など先送りも[新聞ウォッチ]](/imgs/p/h_qLlAraJVMaGW9nq6wZtJmorKdlpaSjoqGg/127574.jpg)