ブリヂストンは5月30日、月面探査車用タイヤプロジェクトで新たに開発した「第2世代」の月面探査車用タイヤに関する記者説明会を、鳥取砂丘の月面実証フィールド「ルナテラス」で開催した。

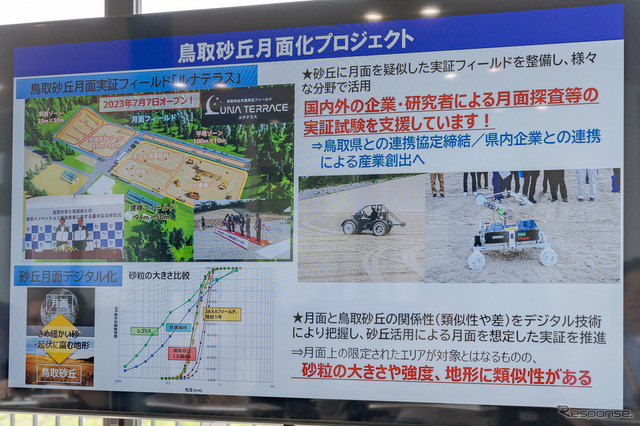

今回の発表は、鳥取県と共同で開催されているのも特徴のひとつ。鳥取県は2021年度から「産業未来創造課」を新設し、地域の将来を支える産業のひとつとして、宇宙産業を創出するチャレンジをスタート。そのひとつが鳥取砂丘の砂を生かした「月面化プロジェクト」だ。これは月面と鳥取砂丘の砂粒の大きさや強度が似ていること、地形に類似性があることから、月面実証フィールドのルナテラスを新設。2023年7月7日から企業や大学の研究機関などに開放している。ブリジストンは2019年より月面探査車用タイヤの研究開発に取り組んでおり、実験の場所としてはもっとも適した場所を得たことになる。

◆鳥取県知事も駆けつけ鳥取砂丘の優位性をアピール

発表会には、鳥取県知事・平井伸治氏も駆けつけ挨拶を述べた。「ルナテラスを舞台にして、胸がワクワクするような新しい技術開発を多くの皆様と知見を共有し、皆さまの力でさまざまな新しい情報を共有していただければ大変にありがたい。」と語った。

またルナテラスの砂を形成する鳥取砂丘が出来上がった歴史についても触れた。平井知事によると、鳥取砂丘は10万年の歴史があるという。これは10万年かかって徐々にこの砂丘が形成されてきたということで、近くを流れている千代川(せんだいがわ)が大きな役割を果たしている。千代川の上流にある花崗岩は、川の流れとともに砕かれながら日本海に流れ込み、さらに日本海の荒波で削られ、細かい砂となって積み重なっている。また鳥取砂丘は、小説家・有島武雄がこの地を訪れ「浜坂の遠き砂丘の中にしてさびしき我を見出でけるかも」と歌ったことが、スキャンダルと一緒に有名となり、砂丘の名称とともに観光地として親しまれるようになったと言う。

挨拶の最後には、「レゴリスという月の砂はかなり細かいものだと言われている。これと同じような砂は、日本中を探してもなかなか見つからない。そういったことから鳥取砂丘の砂の値打ちをだんだんと皆さんに注目していただくようになった。今日はブリヂストンの第2世代のタイヤがここで発表され、人類が宇宙へ行くその足となる。皆さんにも実際に見ていただいてその素晴らしさを感じていただき、鳥取砂丘からこのタイヤが生まれてきたということをぜひ地元ともに全国に共有していただければありがたい」と締めくくった。

◆ブリヂストンの挑戦を応援してほしい

次にブリヂストン広報部・石黒啓史郎氏が登壇。以下のように述べた。「本日は第2世代の月面タイヤをお披露目できることになったが、このプロジェクトを進めるにあたって宇宙ビジネスのネットワークはさらに拡大する必要があり、そしてまだまだ乗り越えないといけない課題もたくさんある。さらに国内外の様々なパートナーと共創していく必要もある。本日見ていただく内容および現場で感じたことは、我々のプロジェクトを支援するという意味でも情報発信してほしい。日本初のこのプロジェクトで宇宙に向かっていくブリヂストンの挑戦というものを今後も末長く支援していただきたい」。

◆鳥取砂丘の砂が月面の砂と似ているからこそできる取り組み

続いて鳥取県商工労働部産業未来創造課課長補佐・井田広之氏がルナテラスについて解説した。鳥取県は2021年度から「産業未来創造課」を新設。宇宙産業がこれから日本で成長する事を見越し、鳥取県の未来のため、宇宙産業を創出するチャレンジをスタートしている。

「鳥取県のイメージといえば鳥取砂丘という印象を持たれている方が多いため、この鳥取砂丘を生かした取り組みを象徴的なプロジェクトとして進めている」

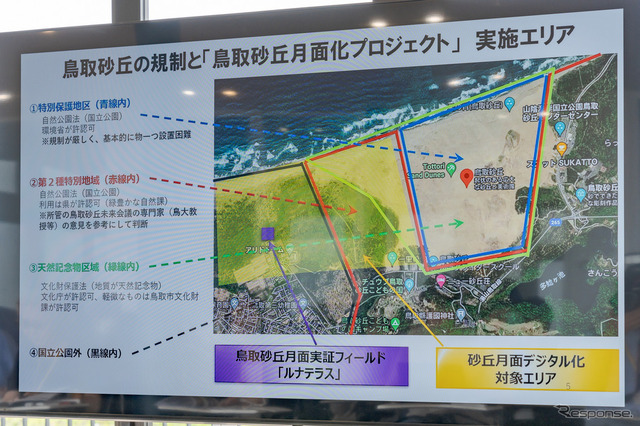

鳥取砂丘の砂は、砂粒の大きさや強度が月面の砂と似ている。また地形にも類似性があるため、これらの特性を生かし「鳥取砂丘月面化プロジェクト」をスタート。2023年7月7日には、月面実証フィールドルナテラスを新設オープンした。ルナテラスを利用してもらうことで、国内外の企業や研究者による月面探査等の実証試験を支援するとともに、鳥取県との連携協定締結、県内企業との連携による産業創出を図っている。

ルナテラスは一般的に観光地として有名な「馬の背」などがあるエリアではない。そこは特別保護区のため規制が厳しく、建物ひとつでさえ設置は困難であり、そこに開設するのは事実上不可能だ。ルナテラスは、特別保護区、第2種特別地域にも属していないが、鳥取砂丘の砂がふんだんにある、鳥取大学乾燥地研究センターの一角を整備して、オープンした。

フィールドは斜面ゾーン、平地ゾーン、自由設計ゾーンの3つで構成され。傾斜ゾーンの斜面角度は20度、15度、10度、5度と段階が付けられている。平地ゾーンは100m掛ける10mの直線的なゾーンで、長い距離をテストするために向いている。自由設計ゾーンは穴を掘ったり、岩を設置したりなど、テストに合わせて自由に設計・使用できる。ちなみにルナテラスの利用料は無料。ただし、原状回復は実費が必要となっている。

利用対象者は、月面探査に関わる実証実験のためにフィールドを使用することと、鳥取県と連携協定を締結するなどにより、産業振興、地域振興に繋がる取り組みを連携して行なおうとする企業・研究機関等と定められている。すでにブリヂストンだけでなく、鳥取大学、東北大学、大成建設なども利用実績があり、これからますます利用が増えていくものと思われる。鳥取県自体でも利用は考えられており、「月面探査ローバーの学生全国大会」の実施や、「県内産学官連携によるローバー開発事業」なども計画されている。

井田氏は最後に、「ルナテラスをいろいろな企業に使っていただき、新産業を作っていきたいと考えている。メディアのみなさんにはぜひ、ルナテラスの情報を発信していただけるとありがたい。」と締めくくった。

◆地球上のモビリティの進化を支えてきたブリヂストンは次のエリアとして月を選んだ

次にブリヂストングローバル直需戦略/新モビリティビジネス推進部長・太田正樹氏が登壇。「なぜブリヂストンが宇宙・月面を目指すのか?」について語った。

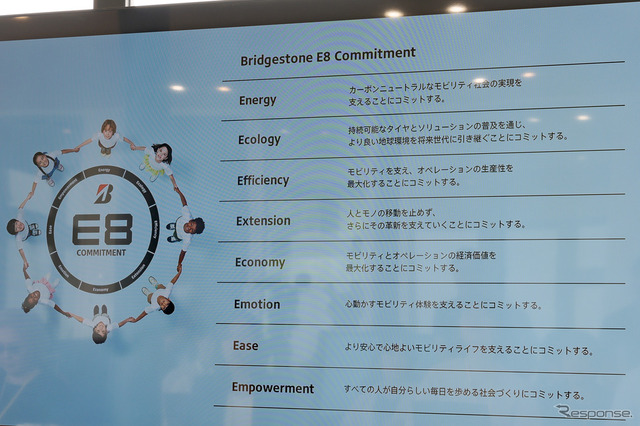

ブリヂストンには「E8コミットメント」という8つのEから始まる英単語で、社会に貢献するメッセージがある。「Energy」、「Ecology」、「Efficiency」、「Extension」、「Economy」、「Emotion」、「Ease」、「Empowerment」の8つで、今回の月面探査機用のタイヤの開発についてはExtensionにあたる。

また「タイヤは命を乗せている」という、テレビCMなどにも使われていたキャッチフレーズがある。太田氏は、「この言葉は、ブリヂストンにおけるビジネスの大前提で、誇りでもありそして責任でもあると考えている。フィールドが宇宙にいってもこの大原則をしっかり守り、責任と誇りを持ってみなさまの移動を支えるための開発をしている」と語った。

また開発の意義については、「月面という人類が活動する新たな「極限」の環境に挑戦することで、モビリティの未来になくてはならない存在となることを目指している。地球のあらゆるモビリティの進化を支えてきたブリヂストンだけに、次のステージとして宇宙の道へ挑むのは当然の流れであり、スペースモビリティの進化を足元から支えるというミッションにもチャレンジしていく」と語った。

「人類の次なる活動の場である宇宙でも、ブリヂストンはしっかりとモビリティを支え続けたいというのが我々の強い意志だ。これまでの活動の中で培ってきた我々のコアインピタンス『ゴム素材を極める』そして『接地を極める』といった、持てる技術をすべて活用して月面用のタイヤプロジェクトを成功させ、過酷な環境の中でも安心安全と、ダントツの走行性能を提供する」と熱く語った。

◆ルナテラスはブリヂストンのリアル×デジタル開発プロセスに不可欠な場所

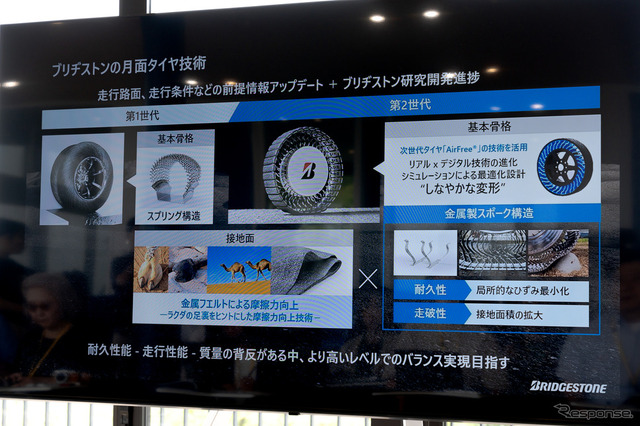

続いてブリヂストン タイヤ研究第1部長・弓井慶太氏が登壇。月面探査用のタイヤの技術について説明が行なわれた。まず今回の発表会のメインである「第2世代」の月面探査車用タイヤは、ブリヂストンが開発を進めている、『エアフリー』という空気充填の不要な地上用タイヤがベースになっている。

空気充填が不要なため、パンクすることがなく、メンテナンスが容易であるといった特性がある。この技術を利用し、マイナス170度から120度といった極限の温度変化が起こりうる過酷な環境でも走行が可能なタイヤを開発している。月面は温度変化だけでなく、宇宙放射線の影響も強く、ゴムの場合劣化が激しくなる。また高真空環境のため空気は利用できない。さらに月面を覆うレゴリスと大小様々な岩をクリアできなければならない。

「これらの条件をクリアするものと考えると、すべて金属で製作し、エアフリーの構造を使い、広い接地面積の確保と摩擦力の向上が必要という結論にたどり着いた」

第1世代のタイヤでは、基本骨格がスプリング形状のため質量が重かったが、エアフリー構造を踏襲した第2世代のタイヤは、金属製スポークの集合体になったことで質量は軽くなり、走行時にはしなやかな変形が起こるため、耐久性や走破性が大きく向上している。

メンテナンス性に関しては、月面でタイヤのメンテナンスはできないに等しい。つまりほぼメンテナンスは必要の無い状態であることが望ましく、タイヤが壊れてしまってローバーが動かないといった状況が起こると、それは宇宙飛行士の死を意味することでもある。そのため、耐久性、走破性、質量の背反がある中、より高いレベルでのバランス実現を目指さなければならない。「このとてつもなく高いハードルの課題を解決するためにも、ルナテラスは大きな役割を果たしている」。砂上走行時特有の接地メカニズムの確認、推定メカニズムで設計した試作品の性能検証、シミュレーションの妥当性の検証など、月面の砂と類似性があるからこそ検証データとして役立つのだ。

弓井氏は最後に、ルナテラスについて「ルナテラスはブリヂストンのリアル×デジタル開発プロセスに不可欠な「現物現場」そのものであると考えている。今後も鳥取県、ルナテラス、宇宙産業ネットワークの企業様のサポートをいただきながら、我々のこのデータをよりよく進化させていくために、ルナテラスを活用させていただく」と語った。

◆ルナテラスだからこそ得られる知見とデータを活用しタイヤを開発

説明会のあと、実際にルナテラスに移動し、第2世代の月面探査車用タイヤの走行試験の様子が公開された。

ルナテラスには、この実証実験用に開発されたEVバギーが用意され、その車体後方に月面探査車用タイヤが装着されていた。こちらはおもに、大径の月面探査車用タイヤの走行性能試験用となっている。高速条件での駆動力が計測できる。またジムニーにけん引された月面探査車用タイヤもあり、そちらは、耐久性を計測するのに使われる。砂上での長距離耐久走行や凹凸砂面走行も計測が可能になっていた。

試験走行前には、傾斜ゾーンを実際に足で登ることができた。2日前には大雨が降ったせいで、完全に乾燥状態の砂ではなかったが、それでも上りの際には靴が沈み込むような状態で、傾斜がきつくなるほど登るのは大変な状態だった。これが完全に乾燥状態の砂だった場合、ローバーが20度の傾斜をスムーズに登りきるのは、かなり厳しいミッションになることは想像に難くない。ブリヂストンの技術者の方々も、雨が降った後だと月面と大きく条件が変わってしまうため、正しいデータが取りにくいと説明しており、2日前の大雨以前は2週間ほど晴れの日が続いていたそうで、実証実験にはかなり気合いが入っていたと教えてくれた。

実際にEV車を走らせた際は、月面探査車用タイヤが砂を巻き上げたり、巻き上げずに砂地をキレイに慣らしていくように進んだりと、速度やタイヤが押しつけられる条件によって挙動が異なる様子が見て取れた。ジムニーによるけん引でも、コーナーでの挙動、直線での挙動、路面状態の荒れ具合でタイヤによる砂の巻き上げ量などに変化があることがわかった。この走行データを積み重ねていくことで、改良が加えられ、実際にロケットに積み込まれる際には、最高のタイヤが出来上がっているに違いない。そのためにもこのルナテラスは大きな役割を担うことだろう。