遡れば1966年に誕生した『140』をベースとしながら、機能、安全性能をモダナイズして誕生したモデルで、モデル末期に次世代の『850』が登場するもなおカタログモデルであり続け、基本設計を大きく変えることなく19年の長寿を誇ったのも、このクルマがいかに“愛されたボルボ”だったかの証だ。

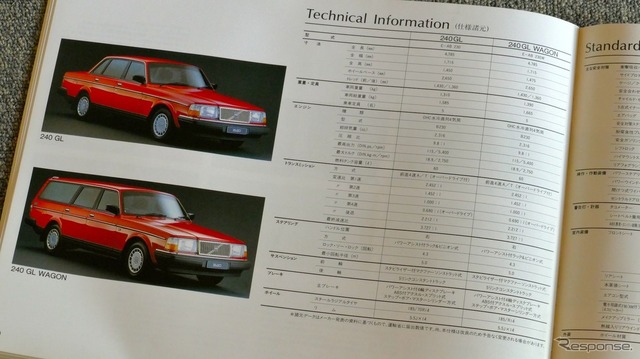

写真のカタログは最終型近く(92年式)のもの。ちなみに車名だが、初期にはドア枚数を数字で表記し『242』『244』『245』などとしていたが、’84年から『240』に統一されていた。

◆おおらかな走りで小回りが効いたFRボルボ

搭載エンジンはひとつ上級の当時の『740』にも搭載された2.3リットルの4気筒SOHCエンジン(115ps/19.9kg・m)で、これに4速ATの組み合わせ。カタログの中にも“最高出力より、中低速回転時に高いトルクを発揮させることを主眼としている”とあるとおり、ジンワリと出足しゆったりと加速していく様には独特の走りの味わいがあった。

ゆったりとしているのは乗り味もそうで、フロントがストラット、リヤにはコンスタントトラック式と呼ぶ、サブフレームマウントのサスペンションを採用し“おおらか”と表現できるライド感覚だった。

なお小回りが効くのもFR時代のボルボの特徴で、最小回転半径は5m。この場合、さらに褒められるべきは『740』『940』など『240』よりボディサイズが豊かだった当時のFR系のエステートが乗っている別の総合カタログをみると、すべて最小回転半径は5mだったという点(『960』には“4.8m”のモデルもあった)。同じエステートでも次世代でFFの『850』では5.2~5.4mだったことを考えると『240』がさり気なく高い実用性をもっていた点も見落とせない。

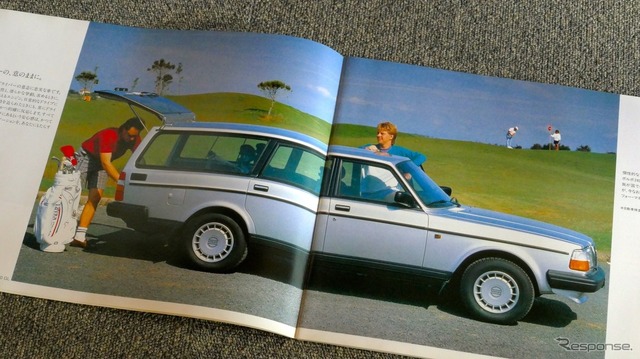

『240』の話を続けると、肩口に“段”を設けた水平基調で箱形の、昔ながらの自動車の形の基本といった端正なスタイルは、何といってもこのクルマの特徴だった。形から想像されるようにインテリアはセダン、ワゴンともゆったりとしたもので、医学の専門家チームも参加して設計されたシート(カタログより)は、今のボルボにも通じる(というか、変わらない)ふっくらとした座り心地を提供した。

◆四角いボディに安心、安全を包み込んだ

ラゲッジスペーススペースはセダンで395リットル、ワゴンで1165~2150リットルとカタログの説明文の中にも表記されている。セダンとワゴンの全長は共通だったが、ワゴンのいかにも豊かなラゲッジスペースを想起させる長いリヤクォーターウインドや、バックドアの下端を低くしたウインドゥや堅牢なアウターハンドルも特徴だった。

なおワゴンのリヤドアはセダンとまるっきり共通で、そのため窓枠部分をよく見ると、水平に伸びたルーフラインと窓枠に誤差が生じた状態だった。が、ひと頃の欧州車にあったそんな合理的な設計も、かえって実用車らしさを伝えるディテールといえた。

またボルボらしく安全性能や環境への配慮についての記述も見られる。とくに安全については、ケージとクランプルゾーンを組み合わせたボディ構造、衝撃吸収式のステアリング、いち早く標準装備化したエアバッグ、ABSなどの説明や、チャイルドセーフティクッション(3~10歳または15~36kg)とチャイルドセーフティシート(4歳、約18kg以下)の紹介なども。アクセサリーのページには、ボルボのエステートではお馴染みのスチールパイプ製のガードネット(パーティション)が載っている。

富士スピードウェイで開催されたインターTECで2年連続優勝('85、'86年)、“空飛ぶレンガ”の異名をとったのはこの時のこと。当時、ただの実用車にとどまらないポテンシャルの高さも見せつけた。カタログの最初のページにはアメリカに導入されて以来14年にわたり「ファミリーカー・オブ・ザ・イヤー」に選ばれ、“米国で最も安全な車”にも選ばれたことも記されている。

四角いボディに安心、安全を包み込んだ、今でもボルボのアイコン的存在であり続けるモデルである。