アルヴィスを日本に輸入する明治産業は7月14日、コンティニュエーションシリーズの日本第1号車『4.3リッター・バンデン・プラ・ツアラー』のナンバーを取得したことを発表。そのお披露目と、一部メディアに向けたサーキットでの試乗会を開催した。第2号車となる『グラバー・スーパー・クーペ』は2021年初頭の上陸を予定しているという。

そもそも、日本のクルマ好きでもアルヴィスを知る人は少ないと思う。勿論名前は聞いたことがあっても、どんな成り立ちかなど詳細は知らないケースが多い。正式にアルヴィスがクルマを作り始めたのは1922年のこと(会社設立は1919年)。その後はFWD(前輪駆動)のレーシングカーを作ったり、1933年には世界初のシンクロメッシュギアボックスを製作するなど、先進性をアピールしたメーカーだった。

1928年にはそのFWDのレーシングカーがルマン24時間に出場。2台送り込んだワークスカーはいずれも1.5リットル4気筒にスーパーチャージャーを装備したマシンだったが、並み居る排気量4リットル級のマシンに混ざって見事完走。総合6位と9位。クラス1位2位を獲得している。そんなわけだから、イギリスではベントレーやアストンマーティン、さらにはジャガーなどルマン常連組と共にしっかりとその名を歴史に留めているのである。

◆当時の姿そのままに生産される「コンティニュエーションモデル」

さてそのアルヴィス。残念ながら自動車部門は1967年でその命脈が尽きているのだが、2009年に突然に再び操業を開始した。そこで新たに生産されるモデルこそ、今回紹介する「コンティニュエーションモデル」である。コンティニュエーションとは継続という意味を持つ。映画のタイトルバック同様にまさに「続く」だったわけだが、このコンティニュエーションモデル、最近イギリスではちょっとしたブームになっていて、ジャガー、アストンマーティン、ベントレーなど名だたるイギリス由来の自動車メーカーがこのコンティニュエーションモデルを作り始めている。

ただし、他の有名ブランドとアルヴィスの決定的な違いは、年間生産台数が少ないというある種の盲点を突いて、イギリス国内でナンバーが取得でき、公道を走れるということである。

全てを調べたわけではないが、ほとんどのコンティニュエーションモデルは公道走行が出来ないという。その理由は「年間300台を超える生産」をおこなう自動車メーカーのモデルは、現代の安全装備や排ガス規制をクリアさせていなくてはならず、年間300台の生産台数を超えないアルヴィスの場合はその縛りから外れるため、イギリスのVOSA(Vehicle and Operator Services Agency)によって、ナンバー取得を可能としているそうだ。

しかもそれは当時作られた年式での登録が可能なのだそうである。つまり、今回試乗した4.3リッター・バンデン・プラ・ツアラーの場合、登録は1937年製となる。これが根拠となって日本でも当時のままのクルマが、そのまま日本市場でもナンバー登録が可能なのだという。

仮にナンバー取得が不可能な場合、それはあくまでも1/1のモデルカーと言っても過言ではない。もちろん公道以外なら走れるわけで、たまにサーキットにでも持ち出して走るというなら問題はない。当然そうした人々もいるだろう。だからこそこのコンティニュエーション・ビジネスが成り立っているのだと思う。

他メーカーのコンティニュエーションモデルの価格が軒並み1億の大台を超える中で、アルヴィスのそれは最も高いモデルでも5685万5000円であり、今回の試乗モデルは5274万5000円という正札をつけている。まあ、コンティニュエーションモデルとしてはバーゲンプライス? それで公道を走れるとなれば、それに異を唱える人は少ないような気もする。

そもそも、アルヴィスを今回輸入することになった明治産業は、その傘下にあった明治モータースが日本国内のアルヴィス正規輸入代理店として1950年代から日本にアルヴィスを輸入していた。つまりこちらもコンティニュエーションだったわけである。

◆オリジナルの1937年モデルとの違い

その明治産業が、アルヴィス・コンティニュエーションモデルをよく知ってもらおうと企画したのが今回の試乗会である。見た目にはほとんど変わるところの無い2台の4.3リッター・バンデン・プラ・ツアラーだが、「1937」のナンバープレートが示す通り1台はオリジナルの当時モノ。そして「2020」のナンバーを持つモデルが忠実に再現したコンティニュエーションモデルである。そして「どうぞ、2台を乗り比べてください」と。

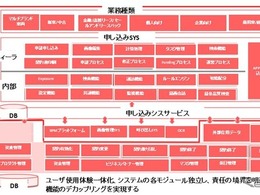

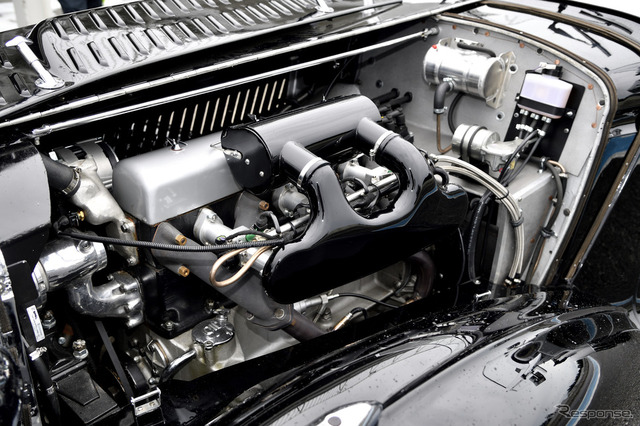

見た目には確かにほとんど変わらないが、オリジナルモデルに比べてコンティニュエーションモデルの方は、いくつかの近代化が図られている。まずエンジン。当時モノはSUの3連キャブレターを装備するが、コンティニュエーションは電子式燃料噴射に置き換えられた。これによって合法的に排ガス規制をクリアしているのである。

次はブレーキ。当時モノはもちろんドラムブレーキだが、コンティニュエーションでは、4輪ディスクに変えられた。しかもブレンボ製と聞く。そしてステアリング形式は当時モノがウォーム&ローラー。一方のコンティニュエーションはラック&ピニオンだ。サスペンションもダンパーが油圧式に変えられていて、要するに走る曲がる止まるの基本的な部分を現代の走行シーンにマッチするように変えたというわけ。

トランスミッションもZF4速から最新のトレメック6速MTに衣替えしている。この2台を乗り比べて欲しいというのだから、実に贅沢な比較試乗である。

◆80年以上前のクルマを日常でも使える、という贅沢

乗り出しはもちろん旧型の方から。試乗したのは袖ケ浦フォレストレースウェイである。前夜から降り続いた雨は、我々が乗り出すころにはほぼ上がり。奇跡的にコースコンディションもセミウェットのレベルまで回復していた。もっとも飛ばすわけではないから、路面コンディションは大した影響はない。

撮影のためにカメラカーの後ろを走り始めた。そこで1937年式を嫌というほど味わうことになった。ステアリングはひどく曖昧で、直進させるのにも気を使う。それにブレーキはワンテンポ遅れて効き始める。湿気のせいもあったのか、キャブレターはアクセルの踏み具合によほど気をつけないとすぐに気難しさが顔をのぞかせた。

おまけに身長の低い僕にとってシフトレバーの1速3速は遥かに遠く、クラッチを踏むにも体が伸びきってしまうので、操作は余計に大変であった。このクルマで公道を走れと言われてもやはり気が重くなる。そんな印象がオリジナルモデルである。

数ラップの後、今度はコンティニュエーションに乗り換えた。トレメックの6速MTはオリジナルに比べて圧倒的にショートストロークで初めのうちは戸惑ったが、慣れてくるとその操作が小気味よい。シートのアジャスターもオリジナルより前後にスライド量が多いので、体形に合わせた調整が出来る。若干径の小さめのステアリングは操舵性も軽く、何よりその応答性は段違いだし、直進安定性も比較にならないレベルである。

それにブレーキも遅れなくきっちりと止まる。さすがにヒール&トゥーの出来るペダルレイアウトではないが、1回ブリッピングを入れて素早くシフトするときっちりと車両の方がそれに応えてくれるほどレスポンスが良い。

すっかり慣れてついつい飛ばしてしまったが、さすがにコーナーでは踏むわけにもいかず、まさにスローインスローアウトの状況。それでも短い袖ケ浦のコースで大して回しもしない(4000rpmでシフトアップ)のに、ストレートエンドでは4速で60マイル(約96km/h)を超えるトップスピードになる。その挙動も十分信頼に足るものだから、日常をエレガントに走ることなどお茶の子さいさい。バンデンプラの美しいボディを日常使用できるのは、このコンティニュエーションの大いなる特権でもある。

そんなわけだから、コンティニュエーションに眉を顰める人も多いだろうが、僕は完全に賛成派に寝返った(以前は認めていなかったけど)。言っておくがこれはレプリカではない。当時の図面から正確に起こされ、必要な部分だけを現代風にアレンジしたものだ。まあ不要かとも思ったが、何と日本仕様はクーラーまで装備されている。だからその気なら夏の暑い盛りでも快適に乗れる。

実際に乗ってみて、コンティニュエーションはオリジナルと比較して80年以上の時の差を痛感せざるを得ないものであった。